http://www.media.org.hk/tme_main/index.php/ctvprogram/dragon

古代文明といえば二大スターの神である龍神と雄牛の神が有名ですが、一般に西洋ではドラゴンは悪魔。逆に東洋では龍は神様として崇められています。

この違いはどこから来るのでしょうか?

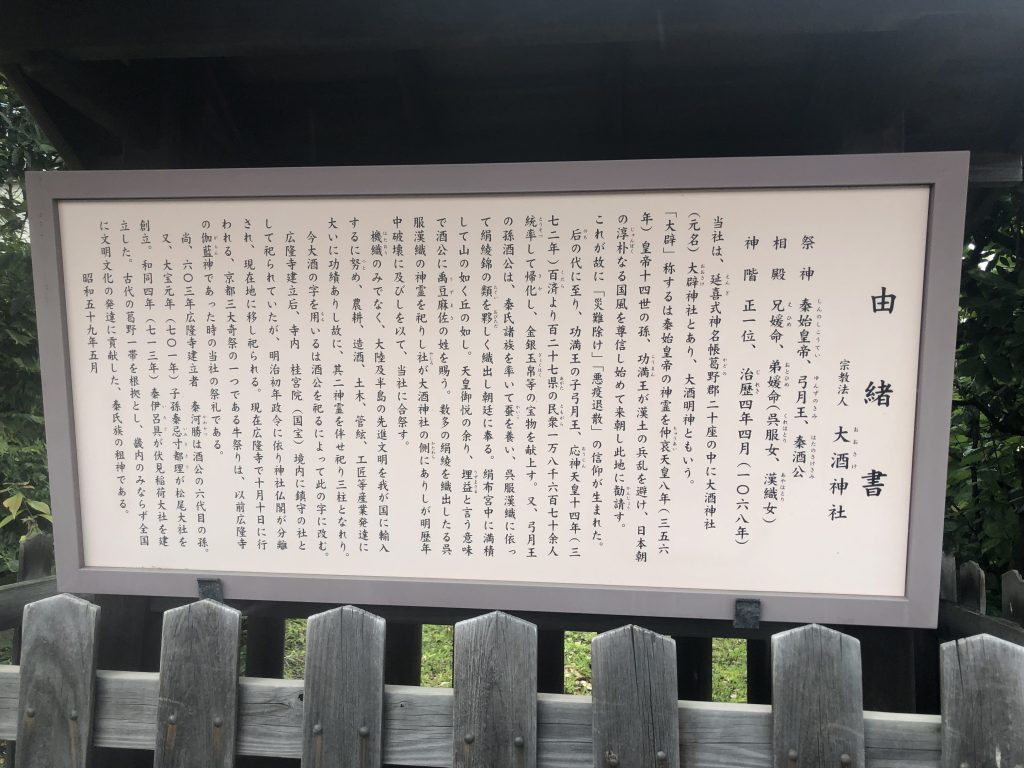

元々は西洋でも龍は神様的なポジションだったようですが、いつの間にか悪魔として退治される側になっています。日本でも龍神信仰は全国で盛んですが古事記などでは素戔嗚に退治される八岐大蛇として登場するくらいですね。

反対に中国では古来より龍は皇帝の象徴、権威の象徴としてその存在は盤石です。この違いはどうしてなのか? 作家の高橋克彦さんは著書「竜の棺」においてその秘密を解き明かしていますが、それは実際に古代社会は竜の神様と雄牛の神様とが争った世界だったというもので、とても面白い考察だと思いました。あくまでフィクションですがその線もまたありありのありだなと思っています。

しかし私はそういうファンタジーな展開も願いつつ、もう少し現実的な解を思いつきました。本音ではないですが現実的にありそうな解です。

どうやら龍の信仰の方が世界的に見て古そうだというのは確実のようで、龍神は水に関係しています。そこから類推するに、いわゆる大河の辺に発生した古代文明はもれなく河の氾濫による脅威と恩恵に浴したというのが最初にあるのです。

各文明はそこから細かく分かれます。というのも河によって性格が異なるからです。

それではそれぞれの河の性格を見ていきましょう。

http://isekineko.jp/greece-iraklionmuseum.html

苛烈な暴れ河だったチグリス・ユーフラテス河

メソポタミア文明の拠り所となったチグリス・ユーフラテス河。こちらの地域では龍を雄牛の神が退治するといったようなモチーフの神話がよく見られます。龍は水の神であり、大自然そのものです。メソポタミアで農業の恩恵を受けるにはしかしその大自然を克服する必要がありました。もちろん前提として荒ぶる河がもたらす肥沃な大地による恵みがあるのですが、それだけでは土地が痩せたり、塩害だったりですぐにだめになってしまうので運河を敷いて灌漑をしたり管理をする必要がありました。それが灌漑や土木、農業をする際に力になる雄牛の力が龍すなわち自然を克服する神話に繋がったのかもしれません。

このようにメソポタミアでは後に西洋の文化に影響を与える竜やドラゴンと雄牛の対立という構図が生まれたようです。

定期的な氾濫だったナイルの賜物

チグリス・ユーフラテスとは違い、ナイル川はその性格が穏やかだったようです。氾濫と言ってますが実態はほとんどただの定期的な増水であり、ほとんど灌漑の必要もなく、貯水をするくらいのものだったようであり、これは工事の難易度的にメソポタミアとは比較にならないほど容易だったようです。

さて神話に注目するとエジプトでは龍というより蛇神であり決して雄牛の神との対立ではありません。

基本的には雄牛というより太陽神ラーの信仰があり、王権の省庁でもありましたが、並列してウアジェトという蛇の神が下エジプトの守護神にもなっていたようでどちらが起源が古いかは決められません。

いづれにしてもエジプトでは雄牛の神と龍神の対立はそれほどあるわけではなく、あったとしてもメソポタミア文明の影響による方が強そうです。

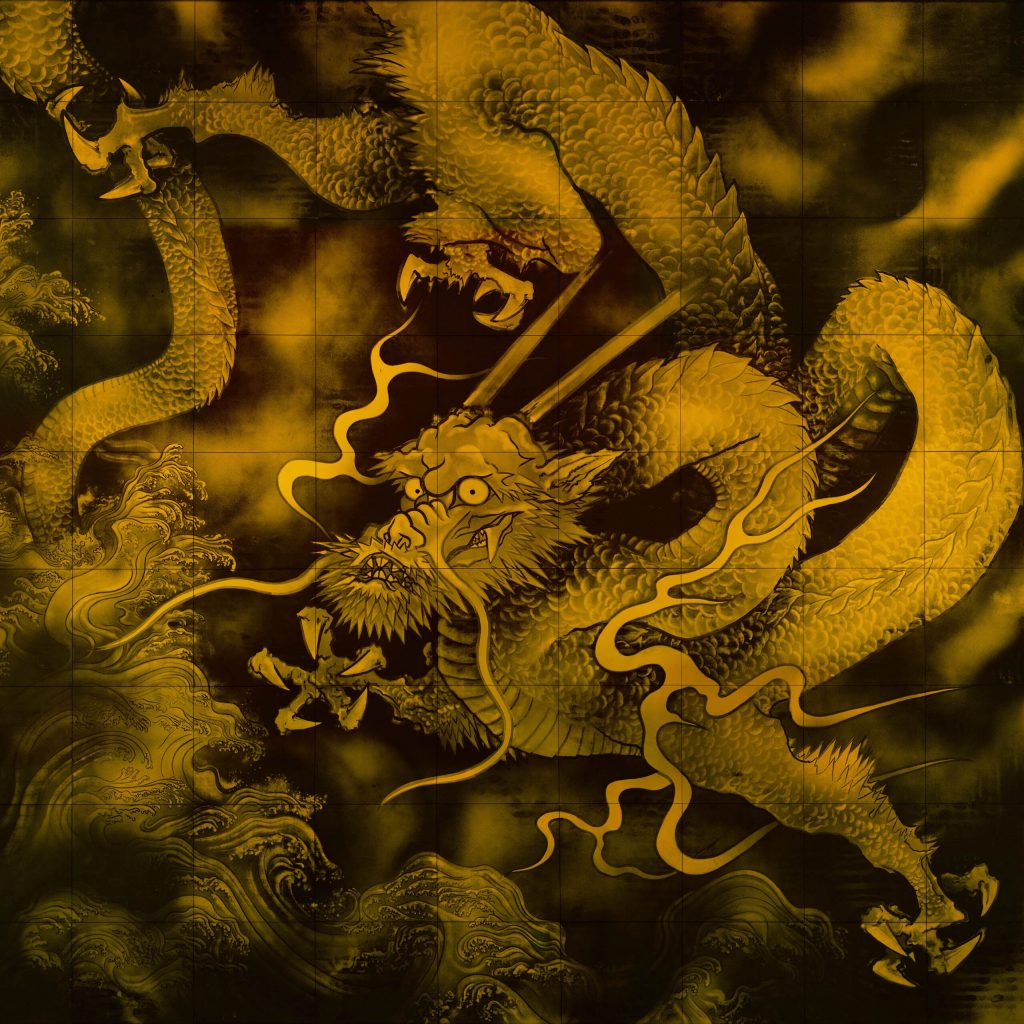

黄河

中国は典型的で代表的な龍が支配する文明ですが、黄河はどんな性格でしょうか?

黄河もチグリス・ユーフラテス河に比べて比較的穏やかで定期的な氾濫は周辺の土壌を豊かにし、その上あまり治水する必要もなく農業が出来たようです。その土地は黄土と呼ばれていますが、ほんの少しの手間で十分大河の大自然の恩恵を享受できたようです。

つまり自然は克服する対象ではなく崇める神となったのでしょう。そのため、歴代王朝の象徴であり、権力、権威の象徴になり、現在では中国人の最も崇敬する存在になったいます。

インダス川

インダス川も比較的穏やかでヒマラヤの雪解けの水で増水して、引いたところに農業をするこう言ってはなんですがイージーな環境だったようです。

そうなると神話的には龍が優勢になりそう。

ところがインダス文明では、文字が未だ解読されてないということもあってか、龍神の存在は確認されていません。むしろ牛をモチーフとした印章が発掘されているのでかなり初期の段階から雄牛は崇拝されていたのかもしれません。

ただ、確実に言えるのはインダス文明が衰退してアーリア人の侵入後は雄牛の神が優勢になっていきます。

その後再び現地人のヒンドゥー教徒が優勢を占めてからは龍神の存在感が増してきていますので、もともと龍神信仰もあったことはあったようです。

まとめ

主な河川文明の河の特徴と龍神雄牛の神との関係を見てきましたが、どうやら河が激しく氾濫し感慨など人の管理が必須の河の地方ほど龍はもともと神でしたが、やがて雄牛に退治されるべき悪魔となっていったようです。それとは反対に氾濫が穏やか河では雄牛と龍の関係はそれほど対立関係ではなく、あったとしてもメソポタミアの影響を引きずっているような気がします。黄河文明に至っては龍は現在に至るまで最高の存在になっています。

以上のように雄牛と龍の各地域での扱いは河の性格によると私は一応ここで結論づけてみました。 詳しい資料は次の回で紹介いたします。お楽しみに!

【Amazon.co.jp限定】 [山善] 扇風機 リビング 押しボタンスイッチ 風量調節3段階 タイマー機能付き 換気 ホワイト AMT-KC30(W)